みなさん、有給積立制度という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

簡単に言うと、年次有給休暇日数の繰り上げにより消滅してしまう有給休暇を積立に回して、会社によって定められたルールのもと必要な時に使える制度となります。

私が勤めている会社では2020年度から有給積立制度が導入されました。

有給積立制度は会社によってルールが設けられるため、今回は私が勤めている会社でのルールを例に解説して行こうと思います。

後半では年次有給休暇を年間で5日間多く取得する裏技を公開しているので最後までお見逃しなく。

この記事は以下に該当する方にお勧めの記事となっております。

- 有給積立制度について詳しく知りたい

- 制度を使って効率よく休暇を取得したい

- そもそも年次有給休暇についてよくわからない

有給積立制度について

概要

前述でも少し触れましたが、年次有給休暇の積立制度は、年次有給休暇日数の繰り上げにより消滅してしまう一部を積立に回してルールのもと必要な時に使える制度となります。

具体的な利用例としては、病気療養や介護、自己啓発、ボランティア活動等の決められた目的に対して利用できます。

最近流行りの疫病などにより、やむを得なく長期間の休暇をしなければならない時などにも有効に使えます。

メリットとデメリット

有給積立制度の導入によるメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 消滅するはずの日数を今後に利用できる | 会社にとってはコストアップ |

| ホワイト企業のイメージを植え付けることができる | 年間で消化するべき有休日数に対しての意識が低くなる |

| 疫病や、長期休暇を要する場合に備えることができる | 積立を使用した長期休暇による他社員の負担 |

| 有休制度に意識を向けることができる | |

| 資格取得の勉強に積み立てた休暇を当てることができる | |

| 会社の福利厚生としてアピールでき採用に有効 | |

| 人財の流出を防止できる |

会社にとっては負担が増えるけど、個人で見たらメリットばかりですね!

有給積立制度の使用事例

前提として、以下のルールがあるとします。

| 内容 | 日数 |

|---|---|

| 年間有休取得日数 | 20日 |

| 最大有休保有日数 | 40日 |

| 年間積立可能日数 | 4日 |

| 最大積立日数 | 20日 |

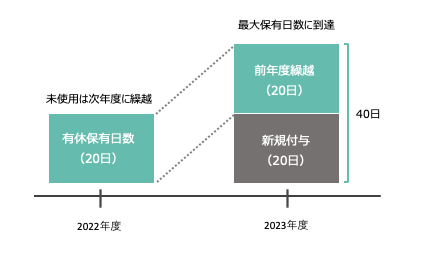

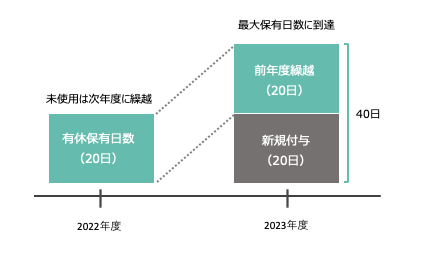

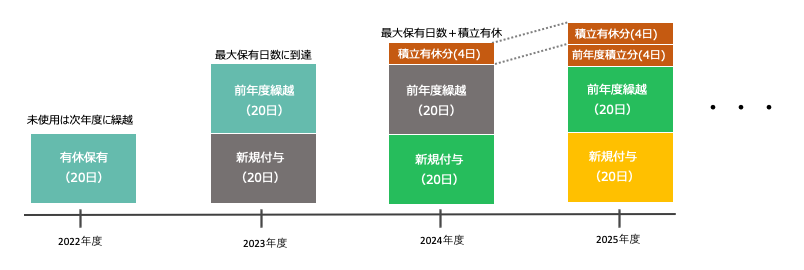

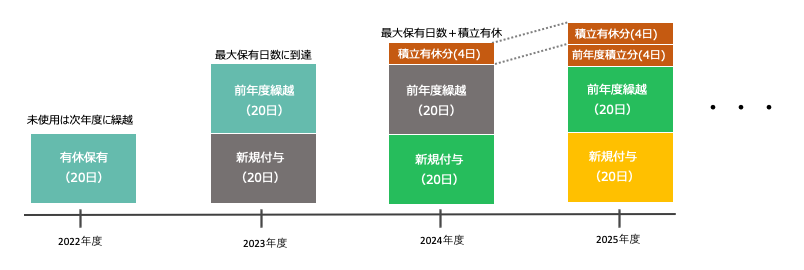

2022年4月時点で有休保有日数は20日としてスタートします。

2022年度は1日も有休を使用せずに2023年に繰り越したとします。

最大有休保有日数は40日のため、消滅する有休は無く、保有日数は最大の40日となります。

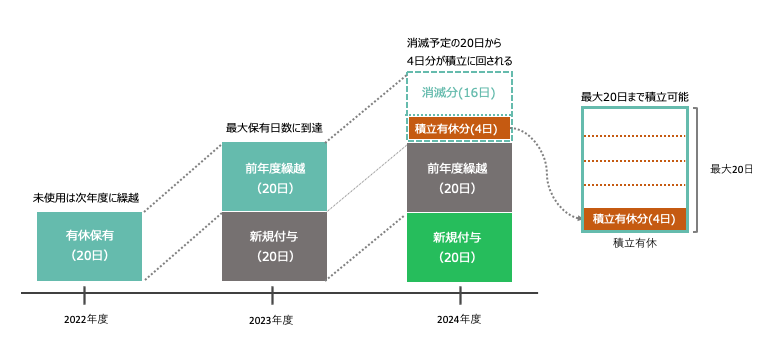

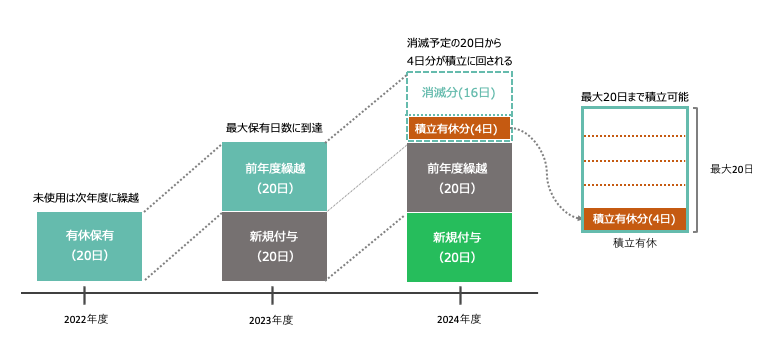

さらに2023年度も1日も有休を使用せずに2024年度に繰り越したとします。

その場合、最大有休保有日数から20日分超過してしまうことになります。

今回、有給積立制度が導入されているため、消滅予定の超過分20日のうち、年間積立可能日数の4日間が積立に回され、残りの16日分は消滅してしまいます。

2025年度以降も有休を1日も使用せず繰越続けた場合、

最大積立日数の20日間に達するまで毎年4日分が積立に回されます。よって5年後の2028年には積立可能日数も上限を迎えてしまうことになります。

最大積立日数を超えた場合、積立もできずに全て消滅してしまうと言うことですね。。

※積立年休を優先的に使用することはできません。

消化順は年度の、新規付与→前年度繰越分→積立有休となります。

よって積立年休は年度で付与された20日+前年度の繰越分を使い切った後に使用されます。

有給積立制度の注意点

毎年積み立てられる日数と最大積立可能日数は会社によってルールを設けることになっています。

消滅してしまう日数全てを積み立てることできないため注意が必要です。あくまで会社で定められた年間の積立可能日数のみ積立に回すことができます。

また、積立の最大日数もルールによって設けるため、積立できる上限についても把握しておく必要があります。

私の勤めている会社では最大積立日数は20日と決まっていますが、他社では30日から60日の間で定めている企業が多いようです。なかには勤務年数で区分したり、最大日数が100日という企業もあるそうです。

その分会社としては管理が煩雑になるため、導入する際の調整が大事になってくると考えられます。

賞与も在籍期間に応じて支給されることが多いので、積立した有給休暇をまとめて取得した場合の対応をについても把握しおく必要があります。

せっかく有益な制度なのに、賞与が減ってしまったら本末転倒ですよね。。

一般的には長期の病欠や育児休業期間は賞与査定の期間としない企業が多いので、一括取得して長期休暇を取った期間は支給しないとする企業が多いのではないでしょうか。

これに関しては、導入された各企業のルールを把握し、そのルールに沿った一番良い使い方を検討するべきかと思います。

積立有給休暇を転職の際に活用

積立有給休暇は転職時の有休消化にも活用できます。

私の勤めている会社を例にすると、最大の積立日数が20日のため、最大有休保有日数と合わせると20日+40日で60日を使用することができます。

約3ヶ月間を転職活動や、準備期間に当てられます。

効率よく制度を使う方法

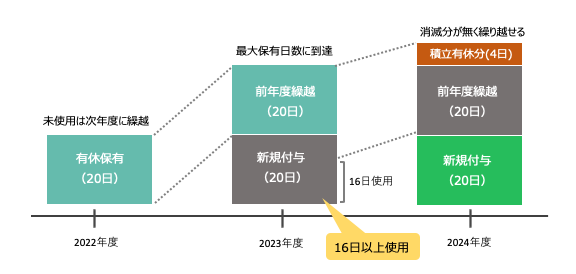

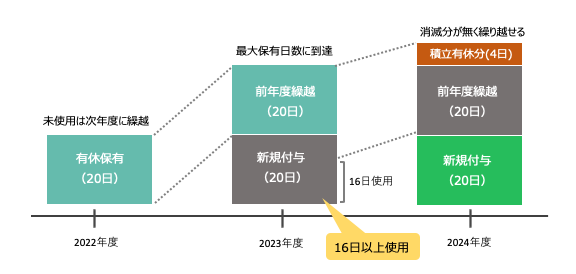

有給積立制度を最大限に活用する方法を前項のグラフと前提条件を元に説明します。

上記と同様に2023年の3月末まで1日も有休を使用せず、有給を40日保有している前提でスタートします。

2024年度は16日以上有休を使用します。よって、ちょうどよく消滅予定の4日間を積立に回すことができます。

2024年度以降も上記と同様に、年間16日以上の有休取得を目指して年間積立可能日数の4日を積み立てていき消滅分が出ないようにします。

最大の4日間を5年間積立完了したら、積み立てたぶんの有休を使用するため20日以上の有休取得を目指します。

24日または28日取得できれば、さらに1,2年間積立可能になります。

年度で付与された日数をなるべく使用して、最終手段として積立ができると思っておくのが良いですね!

有給休暇を年間でプラス5日増やす裏技!

ここからは自分が生み出した有給休暇を年間で実質5日分増やす裏技を紹介します。

現実的には、紹介する裏技を行える環境はほとんど存在しないと思うので、おまけ程度に聞いてください。

まずは、有休の取得単位って皆さんご存知ですか?

有休は0.5日の単位で取得可能ですよね。

私が勤めている会社では、始業が9時で終業が18時です。昼休憩を除いて1日8時間働くとします。

しかし、有休の0.5日を午前休として使用した場合、9時から12時に適用されます。

同様に有休の0.5日を午後休として使用した場合、13時から18時に適用されます。

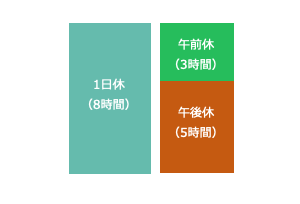

まずはこの時点で午前休(3時間)と午後休(5時間)で2時間の差が生まれるわけです。

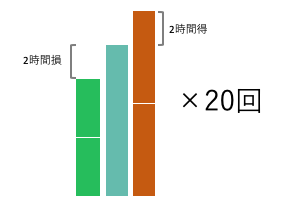

0.5単位だとすると年間40回行使できるため、この差が大きく開いてくるわけです。

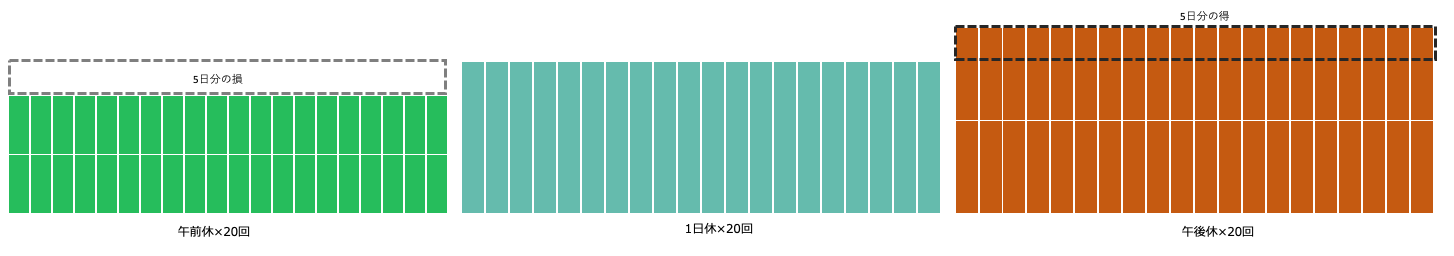

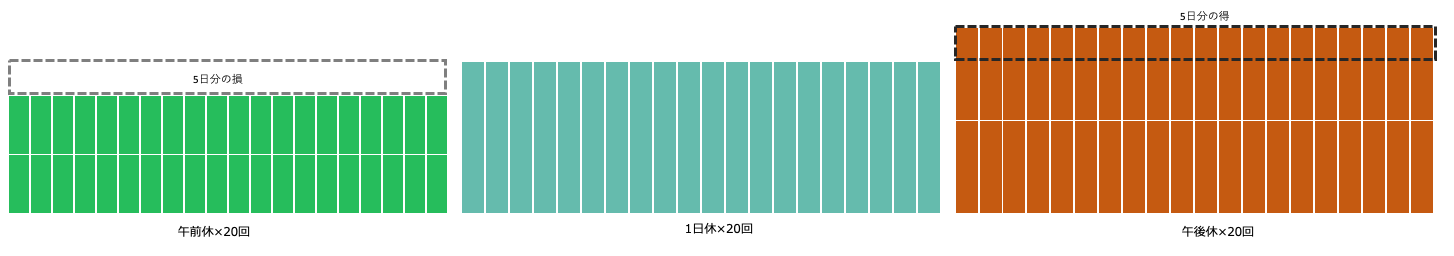

表で見ると一目瞭然!

通常通り1日有休を使う場合、8時間の休暇を取ることとイコールになります。

その1日(8時間)を0.5日単位で使用する場合、4時間ではなく3時間と5時間に分けられるということです。

察しの良い方なら既にお気づきかと思います。

1日単位で20回の有休を使用するよりも、0.5日単位で午後休を40回使用する方が、実質5日間分の休暇が増えるんです!!

計算式にすると分かりやすいです。

8時間(1日)× 20回 =160時間

5時間(0.5日)× 40回 =200時間

200時間 – 160時間 = 40時間 ⇦実質の増加分

40時間 ÷ 8時間/日= 5日

ただ、実際に午後休だけを年間40回も使うかと言われたら使えないですよね笑

この人は「午後になると居なくなる人」っていうレッテルを貼られちゃいます。

しかしながら、優先度的には

午後休>1日休>午前休

と言うことになります。

なるべく午後休を使ったほうが得だよってことですね!

最後に

最後までご覧いただきありがとうございます。

途中、話がそれてしまいましたが、有休積立制度について理解していただけましたでしょうか?

せっかく一人一人に与えられて制度なので有効的に使っていきましょう!

では、次の記事でお会いしましょう。

コメント